ナッジ施策を効果的かつ責任ある形で推進していくためには、それを担う組織――いわゆるナッジ・ユニットを含む関係部門のガバナンス体制が重要な鍵を握ります。これは、行政機関や民間企業においてナッジ手法を導入・展開する際にも共通して求められる基本的な考え方です。

ナッジ・ユニットを取り巻く組織内のガバナンス体制

ナッジを実装するためには、複数の部門が相互に連携しながら、明確な役割分担と責任体制のもとで動く必要があります。たとえば以下のような関係性が想定されます。

- 介入施策を実行するライン部門

- 組織の事業戦略や脱炭素計画を策定するトップ・企画戦略部門

- 市民や消費者と対話する広報・広聴(アウトリーチ)部門

- 予算執行や内部監査を担う部門

これらの部門が、ナッジ施策に関する情報や目的を共有しながら、緊密なコミュニケーションを行うことが望まれます。加えて、ナッジを取り入れた施策の権限や責任の所在を明確にするためにも、こうした横断的なガバナンス体制の構築は不可欠です。

ナッジ・ユニットが属するコミュニティ・エコシステムの運営

ナッジ・ユニットは、しばしば自治体・研究機関・民間企業などが連携して形成するナッジ・コミュニティの一員として活動します。このようなネットワークにおいては、各組織の自律性を尊重しつつも、情報発信や施策内容に対して相互の健全なチェック機能(チェック・アンド・バランス)が働くことが重要です。

たとえば、以下のような仕組みが有効とされています。

- ピアレビュー(専門家による事前評価)体制の整備

- 関連学会や支援機関との定期的な意見交換の場の設定

これにより、ナッジ施策の社会的信頼性と専門的妥当性を高めることができます。

ナッジを含む事業管理の望ましい在り方

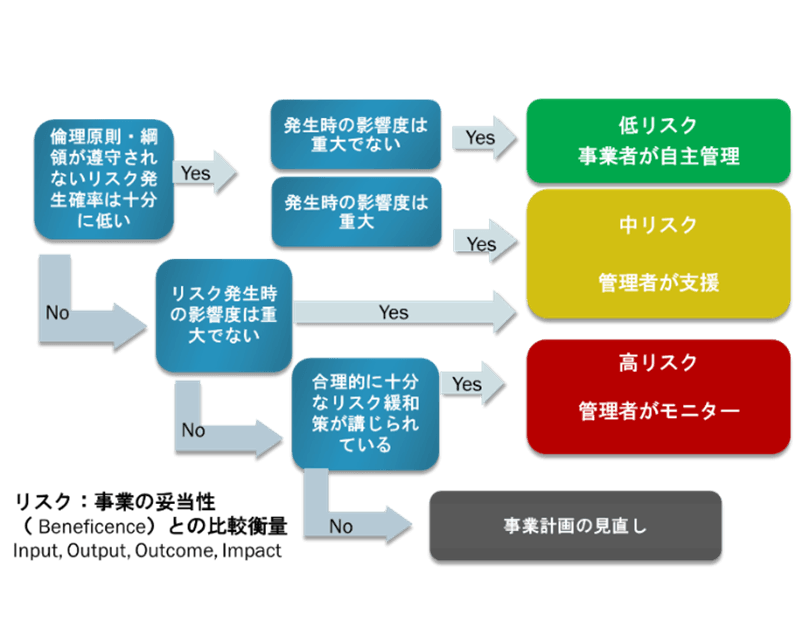

ナッジを取り入れた施策に限らず、事業の進行におけるリスクの程度に応じた適切な管理体制が求められます。

たとえば、明らかにリスクの低い事業についてまで過度に細かく管理(マイクロマネジメント)してしまうと、組織の自律性や費用効率を損なう恐れがあります。一方で、介入の強さが高かったり、社会的な影響が大きいと予想される高リスク事業については、ガバナンス機能を強化し、各段階でのリスクを的確に把握・対応する体制が求められます。

このように、プロジェクトのリスク特性に応じた管理のレベル分けと、各段階での判断・確認プロセスの明確化は、ナッジを含むあらゆる公共・民間施策において、重要なガイドラインとなります。

プロジェクトのリスク度別管理のイメージ(BEST事務局作成)